長年、自分が大切に関係を築いてきたフィールドに第3者を連れて行くことは、多くのフィールドワーカーにとって不安がともなうことだろう。連れて行った人が、自分の主義・主張と異なる振る舞いをしたら、これまでの苦労が台無しになってしまう可能性がある。村人の態度が変わり、彼らとの関係性が崩れるかもしれない。特に、研究者でも専門家でもない大学生によるスタディツアーでは、一時的に現地をかき回して終わりになる恐れもある。しかしこのエッセイでは、このようにネガティブな結果を恐れて躊躇するよりも、意欲的な参加者によって生み出されるポジティブな結果のほうが大きいことを報告したい。

お世話になった家の人たちと

村人の歓待

私が自分のフィールドであるロバンダ村(タンザニア・セレンゲティ国立公園の隣村)をはじめて訪ねたのは1996年のことだ。当時、修士課程に入ったばかりの私は、住み込んで調査できる村を探していた。泊まるところはあるかな?と村を偵察している途中で、紅茶と揚げパンを出す小さな店で休憩した。店の主人である女の子に自分の事情を説明すると、すぐに「うちに泊まればいいわ」と言ってくれた。それで調査地が決まった。その女の子がワクルだった。あれから9年。ワクルは3児の母になり、私は2児の母になった。さらに私は博士号を取って大学に就職し、学生とプロジェクトを始めることになった。こうして書いてみると、ワクルをはじめとしたロバンダ村の方々の協力のおかげで、私の人生が成り立っていることをあらためて思い知る。彼らとのつき合いは楽しいことばかりではなかった。葛藤や諍いもあった。でも、だからこそ、絆を強めることができたのだろう。

そんな私の人生を支える場所に、2005年8月、9人の学生を連れて行った。ボランティア活動をするワークキャンプだ。知識も技術も持たない学生が村人に貢献できる活動として、何ができるのか?悩んだ末に、「小学校での植林」、「ゾウによる被害調査」、「よさこいダンス大会」を実施することにした。この背景には、自治体が小学校ごとに森づくりを奨励していること、ゾウによる農作物・人命被害が近年増加していること、日本と現地の双方の文化を理解しあう交流をしたかったことがあった(注)。果たして村人はどんな反応をするか、不安だった。生態学者、NGO、観光業者など外国人の出入りの多い村だけに「どうせまた役に立たない外国人が来た」「自分たちの資源や土地の権利を奪うのではないか」などと思われるかもしれなかった。

しかし、私の心配は杞憂に終わった。人びとは、元来のお客好きの気質を存分に発揮してもてなしてくれた。ちょうど収穫後の農閑期だったこともあるだろう。不便のないようにトイレやベッドの設備を整え、村のレベルではものすごく豪華な食事を毎日用意してくれた。普段は使わないトイレットペーパーが備えられている!遠くからはるばる運んできてくれて、水がたっぷりある!おかずが4品もある!毎日感激だった。「客は神からの祝福なんだよ(Wageni ni baraka)」そう言って、ワクルは笑っていた。

ワクルと末娘

心を感じる学生たち

そして、私が一番うれしかったのは、学生たちもまたそんな村人のありったけのもてなしの気持ちを感じとってくれたことだ。モノがあってあたり前、便利な生活に慣れている若者が村の生活に耐えられるか?文句を言ったり、村人に失礼な言動をしたらどうしよう、などと心配していたのだ。しかし、これも良いほうにあてが外れた。学生たちは価値観の違いや慣れない文化に戸惑いつつも、労を惜しまず客に気を使うあたたかい心を豊かな感性で感じとり、モノがない中で生活する村人の知恵を真摯に学んでいた。

村の生活では、現代の日本人はまったく役にたたない。20kgのバケツを頭にのせて運ぶことも薪のかまどで調理することもできないので、村人にやってもらうしかない。せめて皿洗いでも、と思っても、ごく少量の水で上手に洗えなければ水を浪費することになり、さらに村人の仕事を増やしてしまうことになる。学生たちは、もてなしてもらうばかりの自分の非力さを自覚し、村人に対して申し訳ない思いでいっぱいになっていた。

それは、私と同じ始まりだ。いや、今でも私と村人のつき合いの原点はそこにある。返しきれないものを、たくさんたくさん彼らに負ってしまった。学生もそんな思いだろう。それは、目に見えないからますますやっかいだ。彼らにもらったものをすべて返すことはできないけれど、例え小さくともできることを探してやっていきたい。そんな学生たちの気持ちは、これから様々な方向に育っていくだろう。このプロジェクトでの活動はもちろん、さらにアフリカ研究に進んでいくかもしれないし、国際協力の仕事を目指すかもしれない。あるいは別の地域の誰かに別の形でその気持ちは現れるかもしれない。それぞれに意味のあることだろう。

ゾウに壊された家、中にいたおばあさんは命からがら逃げた

広がるつながり

今回のワークキャンプは、これまでの私と村人のつながりが試される時でもあった。学生を連れてきてプログラムをこなし無事に帰るまで、村人の協力なしには成立しない。報酬を支払えるわけでもないこの作業に関わってくれるかどうかは、私との関係が反映される。結果として、私自身も村人に受け入れられていることを確認できて安堵した。そして、そのつながりは確実に学生に伝わった。

滞在中に体調を崩した学生は、たくさんの人が「大丈夫か?大丈夫か?」と声をかけてくれるのに驚いていた。別の学生は、女性たちが食事を待って座っているだけの学生にランプを渡して自分たちは暗闇の中で調理しているのに感動していた。彼らは、「ボランティア」や「モノを乞う・与える」「援助」といったことをどう捉えるべきか話し合い、「豊かさ」や自分のライフスタイルについて考えなおした。ひとつひとつの感動や戸惑い、自己反省、これらのすべては「リアルな人との出会い」があったからこそ生まれたものだ。今ではロバンダ村は、私だけでなく、参加者みんなにとって「大切な場所」になった。

よさこいダンス大会、木の上にも鈴なりの観客

スタディツアーのすすめ

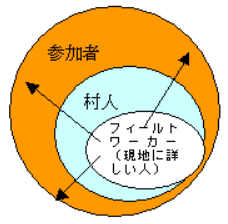

図 村人とのつながり

今回の経験からは、機会があればフィールドワーカーのみなさんに、ぜひスタディツアーやワークキャンプを実施することをお勧めしたい。自分の現地への想いが、より広い範囲へもっとも確実に伝わる方法である。論文や講演会、写真などとは比べものにならない。もちろん限られた人数にしか伝えることはできないが、参加者はこちらが意図していた以上のものを吸収し、今後の人生すら変えてゆくだろう。

現地への影響は十分に考える必要があるが、動くお金が小さいうちは、大きな問題は起こらないと思われる。1−2週間程度の短期間に本当に現地に喜ばれる「ボランティア」や「支援」をするのは簡単ではない。しかし、「交流」には大きな意味があると感じた。今回開催したダンス大会では、日本人はよさこいを踊り、村人が民族舞踊を踊って、300人以上の観客が集まった。村人が持つ日本のイメージは「トヨタ」や「テクノロジー」「金持ち観光客」だが、これとは異なる日本・日本人をかいま見ただろう。一方的に調査するだけでなく、自分たちのほうも表現し伝える場を持つことで、相互理解が深まっていく。一人で調査している時にはなかなかできないが、10人集まればいろいろな可能性が開けてくる。今後もこのプロジェクトは続くので、「現地に貢献できる活動」をさらに模索していきたい。

スタディツアーを実施するのは、資金や準備面で簡単なことではない。しかしNGOとのタイアップ企画などがあれば、フィールドワーカーの方々にはぜひ試してほしい。アフリック・アフリカの事業としても、将来的に取り組みたいものである。

(注) 筆者は早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター(WAVOC)に勤務している。今回のワークキャンプは、WAVOCプロジェクト「エコミュニティ・タンザニア」として実施した。詳しい活動報告は WAVOCのHPを参照。