牛久 晴香

「修理ができないほど、この地域は貧しいのか。」2010年のフィールドノートに、わたしが書いた文章だ。このころわたしはガーナ北部のボルガタンガ地方の村で住み込み調査をはじめたばかりだった。村を歩くと、あちこちで崩れかけた家屋や穀物庫を見かけた。冒頭の文章は、その第一印象だった。

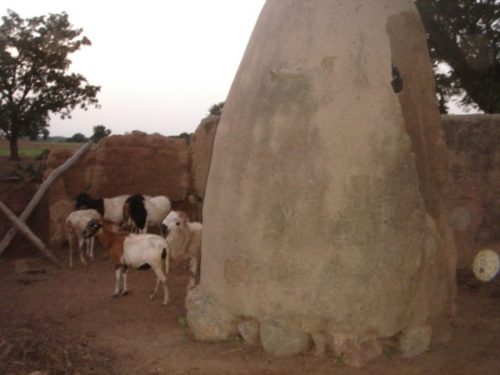

わたしが住まわせてもらっているコンパウンド(以下、「わが家」と表記。コンパウンドは複数の小屋を壁でつないだ居住空間のこと)にも、壊れたまま放置された穀物庫(baarɛ)があった。穀物庫が使えないので、収穫した穀物は独立して家を出た長兄の部屋に置かれていた。「この穀物庫、直さないの?」と家長(以下、「父」と表記)に尋ねると、彼は「お金がないから直せない」と答えた。

<写真1>わが家の崩れた穀物庫。右側の二か所に大きく穴が開いたまま放置されている。

一年後も、穀物庫はそこにあった。ますます崩れはひどくなっている。二年後のある日、ふと気がつくと、穀物庫はいつのまにか土台の石だけになっていた。わたしもそのころには村で崩れた建物を見かけても気にならなくなっていた。「そのうちなくなるだろう」と思うようになっていたのだ。

ボルガタンガはサバンナ地帯に位置していて、イネ科の草地が圧倒的な面積を占める。見晴らしのよい大地にバオバブやシアバターノキ(Vitellaria paradoxa)、ヒロハフサマメノキ(Parkia biglobosa)など、いくつかの有用樹がぽつりぽつりとあるような景観だ。サバンナという環境のなかで、ボルガタンガの人びとは生活に必要なものの多くを土と草でつくってきた。

もちろん、家屋や穀物庫も土と草からつくられる。壁につかうのは、土を水でこねて丸くした「泥団子」だ。泥団子を一段一段積みあげ、日光で乾かしながら壁にしていく。壁を支える柱や梁、貫は一切つかわない。壁ができたら「しっくい」(bole)を塗って補強する。以前は砂と牛糞と水を混ぜたものをつかっていたそうだが、現在では牛糞はセメントに置き換わった。石で何回もこすって、表面を滑らかにする。壁を美しく飾るために、ヒロハフサマメのさやからつくったニスに似た液体を塗って光沢を出したり、抽象的な模様(borenboresi)を描いたりすることもある。その後、用途に応じた屋根をつくり、建物は完成する。木材をつかうのは家屋の屋根の垂木と戸窓くらいで、あとはすべてが土と草でできている。

<写真2>ボルガタンガ地方の農村でよくみられるコンパウンド。壁は全部土でできている。今は草ぶき屋根のかわりにトタンをつかう家が多い。

<写真3>家の壁をつくる。こねて丸くした泥を右側の男性が放り投げ、左側の男性がキャッチして積み上げていく。少しずつ、日で乾かしながら段を重ねていく。

<写真4>わが家で2015年に崩れた小屋。撮影したときには約1年が経過していて、壁は土に還りつつある。垂木やトタン屋根は必要な時に再利用するために置いてある。

父が「お金がないから直せない」と言ったのは、「建物が崩れたまま放置されている状態=きたない」という、わたしの心の奥底にあった考えを見透かしていたからだと思う。きっと彼は、わたしが即座に納得するであろう理屈に沿って返答したに違いない。ではなぜわたしは、「修理する/更地にするのが『ふつう』」、「しかたなく『きたない』まま放置しているに違いない」と思ったのだろう?わたしの「きれい/きたない」の感覚はいったいどのような基準や価値観にもとづいているのだろう?その答えはまだ見つかっていない。しかし、日本だけで暮らしていたら自分や他者の「きれい/きたない」について考えることもなかったはずだ。アフリカはいつも新たな気づきを与えてくれる。