森と河をつなぐ―コンゴにおける水上輸送プロジェクトの挑戦

コンゴ民主共和国でフィールドワークを続けてきた私たち3人(松浦直毅、山口亮太、高村伸吾)は、困難な生活を乗り越えようと血のにじむ努力をしている森林地域の人々の姿を目の当たりにし、彼らの取り組みを後押しするためにひとつの企画を発案しました。それが水上輸送プロジェクトです。

2017年夏、地域の人々と私たちの協力のもとでプロジェクトが実施されました。その一部始終をご紹介いたします。

急増する住民組織

「ドクター!ボンジュール!!」

ワンバに到着した翌日の7月31日の朝7時すぎ、長旅の疲労と痛みがまだ残っているのを感じながら、のんびりと朝食後のコーヒーの時間を楽しんでいるところに、さっそく威勢のいい声がかかる。私の到着を心待ちにしていた(手ぐすね引いて待っていた)村人たちが、さっそく話をしたいとやってきている。小柄で少年のような顔立ちの学校教師のデュドネと、恰幅がよくやたらと声がでかい商人のガストンだ。そのすぐあとからアルフォンスとクリストフもやってくる。村人の多くが村にある小中学校を出るのが精々というなかで、町で高校や専門学校に通った経歴をもつこの二人は、30代そこそこであるが、それぞれ中学校と小学校の校長を務めている。着いたばかりでまだ荷物と部屋の整理もまったくできていないが、まずは彼らと話すことが先決である。

ひとしきり近況を報告し合ったあと、さっそく今回おこなう「ワイワイプロジェクト」の話題になる。かねてから計画していたことであり、先に来ていた研究者から情報が伝わっていたこともあって、すでに興味津々で期待いっぱいのようだ。私の説明を聞くか聞かないかのうちに、すでに口角泡を飛ばす勢いで議論がはじまっている。ものすごい前のめりになって次々に意見を述べる彼らの声に耳を傾けつつ、実現のためには何が必要かを考える。プロジェクトの成否のカギを握っているのは、ほかでもなく村人たち自身であり、したがって彼らと綿密に意見を交換し、みんなが納得しておこなうことが大切である。

ところで、この4人には共通する特徴がある。それは、4人とも「住民組織」の活動を中心になって推進していることである。背景で述べたように、紛争でインフラが崩壊し、地域経済が著しく衰退したワンバ地域では、政府による支援もまったくといっていいほど期待できないなかで、住民自身が生活向上を目指して、さまざまなかたちの自助努力をしている。そのひとつが、住民組織を立ち上げて協働するというものである。数人~10数人くらいのメンバーが協力してひとつの畑をつくったり、ヤギ、ブタ、アヒル、ニワトリなどの家畜家禽をまとまって飼育したりしている。比較的最近になって、ティラピアという魚の養殖や、蒸留酒やヤシ油の生産などの活動も広がっている(写真1)。

写真1-1. ティラピアの養殖池

写真1-2. 蒸留酒づくり、キャッサバとトウモロコシの粉が原料

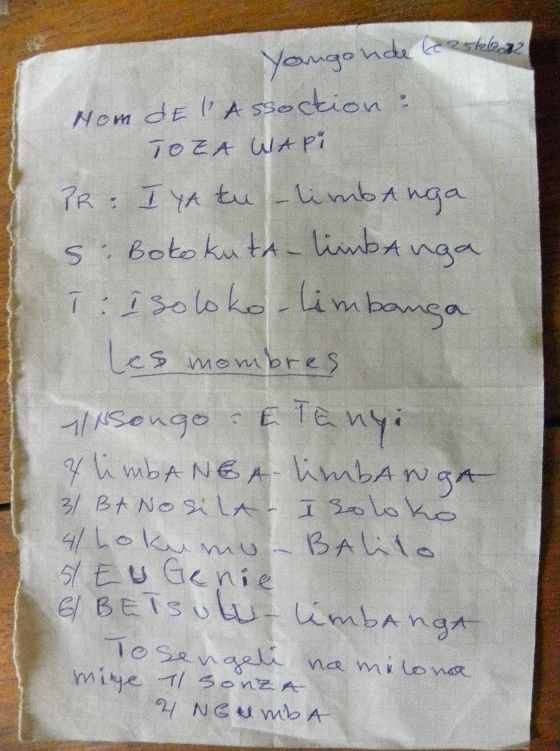

住民の側も、住民組織をつくれば支援してもらえるということで、こぞってこの流れに乗った。その結果、人口合わせて1万人程度のふたつの村(ワンバ村とイヨンジ村)に、一時期は約40もの住民組織が乱立することになった。「住民組織」と書いてしまったが、かならずしも組織としての体をなしていないものも多かった。メンバーや活動内容などが書かれた紙だけがあって活動実態のないものや、もともと家族でやっていることに住民組織の看板をつけただけのものなどもある。私は、こうした現象に興味をもって住民組織を調査のテーマとして情報を集めていたのだが、そうすると、それがまた住民組織の乱立を後押しすることになる。私が「住民組織の情報があれば教えてほしい」と尋ねてまわっていたところ、その場にいた人たちが、あれこれ言い合いながら慌てて紙を探して何かを書いていたかと思ったら、「じつは私たちは、○○という組織のメンバーで…」などと言ってそのシワだらけの紙を持ってくる、ということもあった。住民組織があれば支援をしてもらえると早合点したわけだが、ドロナワにもほどがある(写真2)。

そもそも組織というのが何かが理解されていないこともある。あるとき、一人の男性が、「自分も<住民組織>をやっているから一度見に来てほしい」などといってやってきた。どんな活動をしているのかと聞くと、畑でキャッサバを育てているのだという。ではどんなメンバーでやっているのかと聞くと、自分ひとりだという。「うん、それは自分の家で自分の畑をやっているんだね!」といっておひきとり願った。

写真2. いまそこで書いてたでしょ?という住民組織の書類。ちなみに住民組織の名前は「Toza wapi(私たちはどこに?)」。こっちが聞きたい。

住民組織が地域を変える?

住民組織が従来的な相互扶助の仕組みとちがう点として、比較的若く、町で教育を受けた人たちが中心になっていることが挙げられる。学校や教会などの関係者、商売経験がある人などが中心になることが多く、真っ先に私を訪ねてきた4人もまさしくそれに当てはまる。地域の将来を担うべき世代で、知識や意欲も持っている人たちが、私たちもふくめた外部者とも連携しながら活動を進めつつあるといえる。実際に、雨後のタケノコのようにできた住民組織は、数年後には組織としてある程度は機能し、継続的に活動している20数団体にまで淘汰された。メンバーが数人しかいなかった小さい団体がくっついてひとつになり、活動規模を広げるという例もあった。組織としての成熟がみられ、わずかずつではあるが活動が軌道に乗ってきた、というのがこの数年間であったといえる。住民同士の協働による経済活動をうながすとともに、地域住民と外部団体をつなぐ役割を果たす住民組織には、著しく困難な地域社会の生活状況を変える希望があるのではないだろうか。

私は、住民組織をテーマに人類学的な調査をするかたわらで、どうやって住民組織の活動を後押しするか、どのような組織のあり方が望ましいのかを考え、わずかではあるが資金援助をしながら、かれらの活動に伴走しつづけるよう努めてきた(エッセイ「未来の実業家たち」参照)。そうして言うと立派なことに聞こえるが、何年かつきあっていればほっておけなくなるし、ほっておいてくれなくなる、というのが実際のところだ。正直なところ、彼らとの関係にからめとられ、まきこまれていくことは、息苦しく重荷に感じることでもある。しかしそれ以上に、気持ちを通わせて喜びをともにすることは心地良く、地域に長きにわたって深くかかわる人類学のフィールドワークの醍醐味だと思う。

とはいえ、個々の組織に目を向けてそれぞれにきちんと寄り添うこと、地域の社会的文脈をふまえて身の丈に合った確実な支援を目指すことだけでは、この大変な生活状況のなかでは焼け石に水でしかないとも思わされてきた。ブタの飼育をしたいというある組織に対して100ドルの支援をしたことがある。彼らはその資金で2頭のブタを買い、もともと持っていた2頭と合わせて4頭になった。その後、コドモが生まれるなどして最大7頭まで増えたが、病気になったメンバーへの援助や学費の支払いのために売ったり、疫病で何頭かが死んでしまったりして、1年後に来たときには結局もとの2頭にもどっていた。1000ドル支援すれば成果が10倍になるというような単純なものではないし、失敗もふくめて試行錯誤した過程で蓄積された知識や経験、事業を通じた協力関係の形成など、目に見えない成果も重要だと思うが、それでもやはり、生活に変化をもたらすきっかけとなるような大きな事業をおこなう必要性を強く感じはじめていた。

一方、住民組織が地域社会にもたらすのは良い影響ばかりではないことにも注意が必要である。新しい世代の人たちが中心になって活動を推し進めることで、世代間の差異が広がるおそれがある。組織のなかで活動方針がきちんと共有されていることばかりではなく、利益があがればそれをめぐって争いも生じる。そもそも、住民組織という形態自体が対立をはらんでいる。第2回でヤマグチ君が紹介したように、地域住民ボンガンドの社会は、父系親族集団のつながりが強固なことが特徴であるが、それは逆にいえば、異なる親族集団同士が交わりにくいことを示している。地域社会に深く入りこむ人類学者は、自分の存在が地域社会にあたえる影響に対して自覚的であるべきであり、ましてそれによって人々が不幸になるようなことは注意深く避けなければならない。私ひとりにできることは限られているとはいえ、大規模な水上輸送をおこなうことで地域に何かしらの影響をあたえることはまちがいなく、やすやすと実行にうつせるものではないと考えてきた。

実際に私は、ワンバ村でおこなわれた支援プロジェクトが大失敗に終わった例を目の当たりにしてきた。2013年にワンバ村に滞在していたフランス人の活動家がいた。彼は、村が抱える問題を解決するためにと9000ドルの助成金を獲得し、ソーラーパネル付の船外機、充電機器、製粉機などをある住民組織に贈った。しかし、これらの物品は、いずれも村では維持や管理が困難なもので、結局ほとんど使われずじまいだった。それだけなら単なるムダで済むのだが、これらの物品の所有をめぐって組織内で対立が深まり、挙げ句の果てには裁判沙汰になって、あろうことか政府に罰金を払わされる羽目になり、援助を受ける前よりもマイナスな状態に陥ってしまった。この活動家は、いい加減な性格の人でもなければ、人々を蹂躙しようという悪意をもっていたわけでも決してない。むしろ優れた知識をもっており、精力的に人々と意見を交わし、彼らに寄り添って地域の問題を一緒に考えようとする好人物であった。もちろん、だから失敗の原因が住民の側にあるといって彼らを責めたいわけでもない。この活動家にまずかったことがあるとすれば、地域の文化的な特徴をあまり理解しないまま、実際に利用されるときのことを十分に考慮せずに物品を選んだこと、そして、物品を贈ったところで去ってしまってそのあとまで寄り添えなかった点ではないだろうか。

だが、こうした失敗を受けて私たちが考えるべきなのは、支援することを、そして、それによって村に変化をもたらすことから目をそむけることではないはずだ。失敗をおそれていては何もかわらない。これまでの失敗事例を教訓にして、とにかくできるだけのことをやってみよう。かりに失敗したとしても、それも引き受けて後々までとことん寄り添うという覚悟をもってやろう。ヤマグチ君とタカムラという頼もしい協力者を得て、村の人たちの機運が高まって準備も整った今回は、そのための機が熟したといってよいのではないか。さっそく前のめりになってプロジェクトの進め方について議論をする人々をみながら、私はその確信を強めた。

舟問題

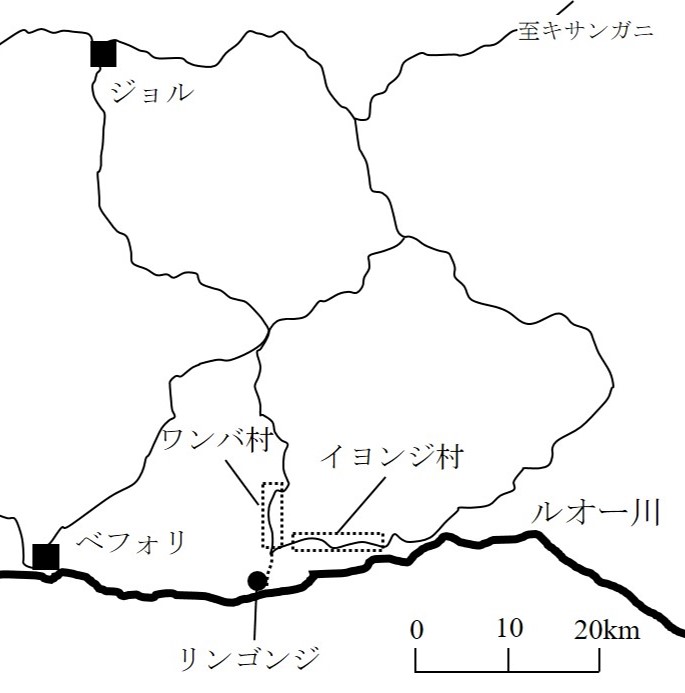

8月上旬、私からすこし遅れてヤマグチ君が到着した(第2回参照)。私はワンバ村、ヤマグチ君はとなりのイヨンジ村にそれぞれ拠点を置き、お互いに行き来をしながら、村の人たちとの話し合いと事前準備を進めることになった(地図1参照)。舟の出発の日を9月10日ごろに定め、それまでの約1ヶ月間の準備期間中に、住民組織が主体となって町で販売する商品を集めてもらうことになった。「1ヶ月では全然集まらないよ!」などという声もあったが、さて、どのような商品がどのくらい集まるだろうか。こればかりはふたを開けてみなければわからない。

一方、事前の準備のなかで最も大きな問題となったのは、乗っていく舟をどうするかということである。当初は、住民組織が所有している村の舟を利用するつもりだったが、多くの商品を載せて長距離を移動するには十分な大きさではないため、地域で活動する事業家や商人に協力をあおぐことにした。また、村の人々は十分な航行経験や操縦の専門的技術をもっているわけでもないので、この点においても事業家や商人の協力が不可欠であった。

舟と乗組員の候補はふたつあった。ひとつめは、他地域から数年前にワンバ村にやってきて商業を営んでいる商人ティゾン氏のグループである。村で農産物や森林産物を買いつけてバンダカまで運ぶという輸送をすでに複数回おこなっており、道中のことやバンダカでの商売のことも熟知している。もちろん、舟を操る技術に関しても十分に信頼がおける。ふたつめの候補は、2017年になってワンバ周辺で商業活動と地域貢献事業をはじめた実業家バファンベンベ氏のグループである。ワンバ周辺地域の出身でキンシャサに出て財をなしたバファンベンベ氏は、実業家であるとともに政治家でもあり、次の国会議員選挙をにらんで、自分の親戚や仲間たちを送り込み、ワンバ村から約80kmのベフォリという町を拠点にして地域貢献事業をおこなっていた(地図1参照)。バファンベンベ氏が送り込んだメンバーの多くがワンバ周辺地域の出身者で、プランテーション会社や運送会社で働くなどして、河川交易の経験も豊富にあった。

地図1. ワンバ周辺地域

8月10日、私みずからがベフォリのバ組の拠点を訪れ、実際に舟をみたうえで、モーターやその他の用具とともにそれを借りることに決めた。村の住民組織がもっている舟も使うこと、しかも、二つの村から1艘ずつ舟をつないで使うことに意義があると考えていたため、この段階では、大きな舟を1艘借りてその両側に村の舟をつなげることを計画していた。舟は1本の木をくりぬいて削って造られたものだが、長さが約30m、幅が約100cmと巨大なもので、これなら人と荷物をたくさん載せた長旅も大丈夫だと安堵した(写真3)。乗組員たちとも話してみたが、キンシャサで舟や機械の操縦を専門的に学んだり、キンシャサと地方を何度となく往復したりしてきた人たちがそろっており、その点でも安心できた。

写真3. 借りることにした舟

燃料問題

事前準備のもうひとつの懸案は、モーターの燃料となるガソリンの調達だった。数日間の行程、道のりにして約800kmにおよぶ舟旅には大量の燃料が必要だが、約600km先のバサンクスという町に着くまでは途中で補給することも難しいので、あらかじめたくさんのガソリンを積み込んでいかなければならない。もちろん、ワンバ村にはそんな量のガソリンはないので、ワンバ村から約80km離れたジョルで買って、ワンバまで運ぶことにした。補給が可能な場所まで行けるぶんとはいってもその量は膨大で、800リットルを用意しなければならなかった。

8月10日にベフォリを訪れたあと、8月11日にジョルに行って商店でガソリンを注文した。ジョルにもそれだけの量のガソリンはないので、商店主がバイクでコンゴ川沿いのロクトゥという町まで買いつけに行ってくれることになり、輸送費をふくめた料金の半額を前払いした。ロクトゥとジョルの往復にはバイクでも4日ほどかかり、800リットルを運ぶには3台のバイクを使って最低2往復はしなければならないことから、すくなくとも10日間はかかることになる。ガソリンがなければ文字どおり身動きがとれないわけで、無事に仕入れられることを祈りつつジョルを離れた。ジョルまできちんと届くかどうかも不安だが、かりにジョルまで無事に届いたとしても、そのあとジョルからワンバまでの80kmの輸送をどうするかという問題も残っている。

住民組織との話し合い

8月18日と19日に、ワンバ村とイヨンジ村のそれぞれで、住民組織の関係者を集めて会合を開き、舟や燃料のことなど、これまでの準備状況を説明するとともに、人々の意見を聴いた。また、バンダカに運ぶ商品をどのように集めるかについても相談した。すでに話し合いを重ねてきたこともあって、大きな問題が生じることはなく、平和的で円滑な話し合いができたが、ひとつ議論になったこととして、商品にブタやヤギなどの家畜を入れるかどうかという点があった。道中の世話がたいへんで、途中で死んでしまうリスクや衛生的な問題もあることから、当初は家畜を運ぶ計画はなかった。もちろん、家畜と一緒に舟旅をしたくないという気持ちが強いのも正直なところだ。しかしながら、村の人々にとって家畜は限られた貴重な財産で、重要な収入源であることから、家畜をどうしても入れたいとの意見が相次いだ。村から参加するメンバーがきちんと世話をするという約束を確認したうえで、家畜も商品に入れることにした。

舟の出発方法も決まった。ワンバ村の一部で、村の中心から南に10kmほど離れたルオー川のほとりにあるリンゴンジという集落を出発地とすることにした(地図1参照)。売りに出す商品は自分たちでリンゴンジまで運んでもらい、リンゴンジで確認することにした。

続・燃料問題

8月28日、ガソリンが届いたという知らせを受けて再びジョルに出かけた。25リットル入りの容器に32本分のガソリンが無事に届いており、1500ドル近くとなる料金の支払いを済ませた。ジョルではさらに、長い舟旅にそなえて市場で食料を買い集めた。道中には川で漁をしている人たちがたくさんいるはずで、キャンプや村も点々とあるようなので、ある程度は現地調達が見込めるが、つねに十分な量の食料が手に入るかはわからない。10数人が約1週間暮らすには相当な量の食料が必要で、調味料などは道中では手に入りにくいことも予想される。そこで、米、オイルサーディンの缶詰、塩、砂糖、粉末ミルク、コンソメなどをそれぞれ大量に買いこんだ。

ガソリンに話を戻すと、ジョルからワンバに帰る際に、バイク2台を使って8本は運んだが、まだ24本が残っており、それを早く運ばなくてはならなかった。たくさんの重たい容器を運ぶという重労働にくわえて、ガソリンを運ぶのにまたさらにガソリンが必要という金銭的な負担もあり、モノの輸送にかかるさまざまなコストの大きさをあらためて痛感する。そう、この輸送の困難さこそが村の人々を苦しめている大きな問題であり、だからこそ輸送を支援するプロジェクトを発案したのであった。ジョルからワンバへのガソリン輸送の役割は、先に登場したアルフォンスとクリストフなど、ワンバ村の住民組織の代表者3人が買って出てくれた。1往復では運びきれないために2往復することになったが、2日間走りっぱなしという彼らの奮闘の結果、ようやくワンバ村にガソリンが集まった。

さて、ワンバ村に到着してからそろそろ1ヶ月が経とうとしている。話し合いや準備に奔走した日々は慌ただしく大変だった。しかし、人々と手をたずさえてひとつひとつ課題をクリアしていくことで確実に前進していることが実感できる日々は、とても充実したものでもあった。出発までにやるべきことはまだまだたくさんあり、どこでどんな問題が起きるかもわからない。出発したらしたで、その先にどんな旅が待っているのかわからず、不安も募る。だがしかし、そうした何が起こるか想像がつかない状況、つぎつぎに直面する問題の数々を、どこか楽しみにしている自分がいる。やはりコンゴでのフィールドワークはやめられない。